Das Projekt Schwalbe I war eines der geheimen größten Bauprojekte der U-Verlagerung des Dritten Reiches. Der Bau mit dem ursprünglichen Decknamen „Eisenkies“ (der Mineralname ist hier die Kennung für eine neue, eigens eingerichtete Stollenanlage) ist eine der größten Stollenanlagen im Sauerland und liegt am östlichen Ende des heutigen Stadtgebiets von Hemer (früher Gemeinde Deilinghofen) an der Grenze zum heutiges Stadtgebiet Menden nahe Oberrödinghausen. Bauherr war die Firma Rheinbraun-Braun-Union Wesseling, die in der Stollenanlage ein Hydrierwerk zur Treibstoffherstellung und ein Dehydrierwerk zur Herstellung von Kerosin errichten ließ.

„Anlass für unsere Arbeit ist das Fehlen aussagekräftiger Karten aller untertägigen und übertägigen Elemente der Untertage-Verlagerung… zu diesen Elementen zählten neben den Hohlräumen, in denen der Aufstellungsort des Hydrierwerks geplant war, auch Außenanlagen der Infrastruktur, der Flugabwehr sowie Zwangseinrichtungen für politische Häftlinge und Zwangsarbeiter.“

Dr. Manuel Zeiler, wissenschaftlicher Referent der LWL-Archäologie für Westfalen

30.000 Tonnen Treibstoff sollten monatlich das Werk verlassen. Im Rahmen des Geilenberg-Programms zur Sicherung der kriegsrelevanten Mineralölindustrie vor der totalen Zerstörung durch alliierte Luftangriffe begann man Ende August 1944 im versteckt liegenden Hönnetal des Sauerlandes im Steinbruch Emil 1.

Trotz der Baudimension und der damit verbundenen Logistik blieb das Projekt lange Zeit unbemerkt.

Zwischen Balve und Fröndenberg wurden ca. 20 Lager für Zwangsarbeiter, Kriegs- und Strafgefangene errichtet. Anfangs wurden hauptsächlich Wehrmachtsstrafgefangene eingesetzt. Zur Verteidigung der Großbaustelle liegen mehrere strategische Abwehrmaßnahmen vor. Unter anderem wurde das Projekt von Flakbatterien verteidigt. Zu größeren Luftangriffen kam es nicht.

Der zehnmonatige Stollenvortrieb und Ausbau erfolgte durch umfangreichen Einsatz von 10.000 Zwangsarbeitern und Häftlingen im Schichtbetrieb. Die Gestapo Dortmund gab im Spätsommer 1944 die Kontrolle über das Arbeitserziehungslager Hunswinkel bei Lüdenscheid auf, um im Hönnetal ein neues Häftlingslager einzurichten. Zwischen Balve und Fröndenberg wurden ca. 20 Lager für Zwangsarbeiter, Kriegs- und Strafgefangene errichtet. Anfangs wurden hauptsächlich Wehrmachtsstrafgefangene eingesetzt. Die Menschen kamen aus dem ganzen Herrschaftsgebiet des Deutschen Reiches. Dazu kamen deutsche Fachleute, darunter Bergleute aus dem Ruhrgebiet und von der Saar.

Es wurden ca. 600.000 Tonnen Gestein aus dem Fels geholt.

Bis zum Kriegsende war eine Wasserleitung mit dem Stahlrohrdurchmesser von einem Meter vom Westicker Wehr an der Ruhr zur Anlage in Abschnitten fertiggestellt, zumeist verlegt, aber noch nicht verschweißt. Auch ein Tunnel durch den Mendener Rodenberg war dazu gebaut worden. Das Wasser sollte hauptsächlich zur Kühlung des Hydrierwerks dienen. Es wurde von der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk AG eine zusätzliche 100 kV Hochspannungsleitung von Menden-Ohl nach Lendringsen gebaut und eine weitere Leitung sollte später von Hemer über Deilinghofen ins Hönnetal führen. Die Leistungsfähigkeit der Hönnetalbahn von Fröndenberg ins Hönnetal war für den Transport der Steinkohle verstärkt worden, da das geplante Hydrierwerk für die Gewinnung einer Tonne Treibstoff fünf Tonnen Kohle brauchte. Nur die Eisenbahnbrücke über die Ruhr, bei der Möhnekatastrophe im Mai 1943 abgerissen, blieb als einspuriger Engpass erhalten. Die Aushöhlungsarbeiten an den 20 Stollen und deren Verbindungsstollen waren zu Kriegsende nahezu abgeschlossen. Es gab ferner Planungen, eine Rohrleitung aus dem Raum Hamm-Unna ins Hönnetal zu bauen, um durch diese Leitung verflüssigte Kohle in das Hydrierwerk zu leiten.

Das komplexe Vibrieren der Geschichte

Ende März 1945 sollten ca. 850 Gefangene einen Fußmarsch Richtung Norden antreten. Dieser endete im Zuchthaus Werl, wo die Gefangenen von der US Army befreit wurden. Dadurch konnte ein Todesmarsch wie aus anderen Lagern verhindert werden. Am 14. April 1945 wurden die etwa 450 nicht marschfähigen Häftlinge befreit.

***

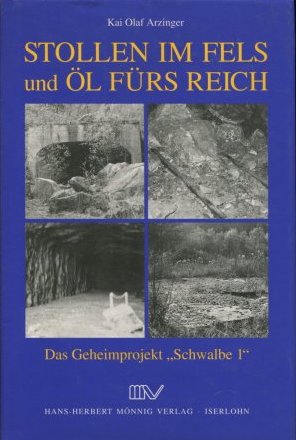

Schwalbe 1. Kai Olaf Arzinger: Stollen im Fels und Öl fürs Reich, Hans-Herbert Mönning-Verlag Iserlohn

Weiterführend → Regeln für den, der in den Bergen baut, von Adolf Loos.