Eine Sonnenfinsternis im Sauerland kommt selten vor. Eine konzeptionell gut durchdachte Ausstellung dürfte in Neheim ebenso oft stattfinden, wie der Sonnenfleckenzyklus.

In einer Zeit, die im privaten wie im politischen Bereich zunehmend von sogenannten „alternativen Wahrheiten“ durchsetzt ist, stellt der Künstler Mischa Kuball zentrale Sinnfragen. In seiner Arbeit offenbart er soziale Handlungsweisen und politische Diskurse, die mit seinen Werken zugleich einer Revision unterzogen werden. Hierzu fasst er etwa die Bürobeleuchtungen eines Hochhauses nachts zu Lichtmustern zusammen, die in der nächtlichen Skyline den alltäglichen Energieverbrauch hinterfragen oder lässt beispielsweise eine hauchdünne Rettungsdecke vom Wind durch Straßen oder Landschaften wehen, die in ihrer Leichtigkeit und Zerbrechlichkeit an die Fragilität und Endlichkeit des menschlichen Lebens gemahnt. Zur geistigen Vorbereitung auf die Ausstellung in der Werkstattgalerie Der Bogen empfiehlt die Katze den Katalog ReferenzRäume, er hat retrospektiven Charakter und zeigt erstmals einen Querschnitt durch Kuballs Werk der letzten drei Jahrzehnte, darunter große Rauminstallationen, Fotografien, Videoprojektionen, Dokumentationen sowie Arbeiten aus dem Werkkomplex der public preposition.

„Wer will der Verstandeskraft und der Erfindungsgabe des Menschen Grenzen vorschreiben?“

Galileo Galilei

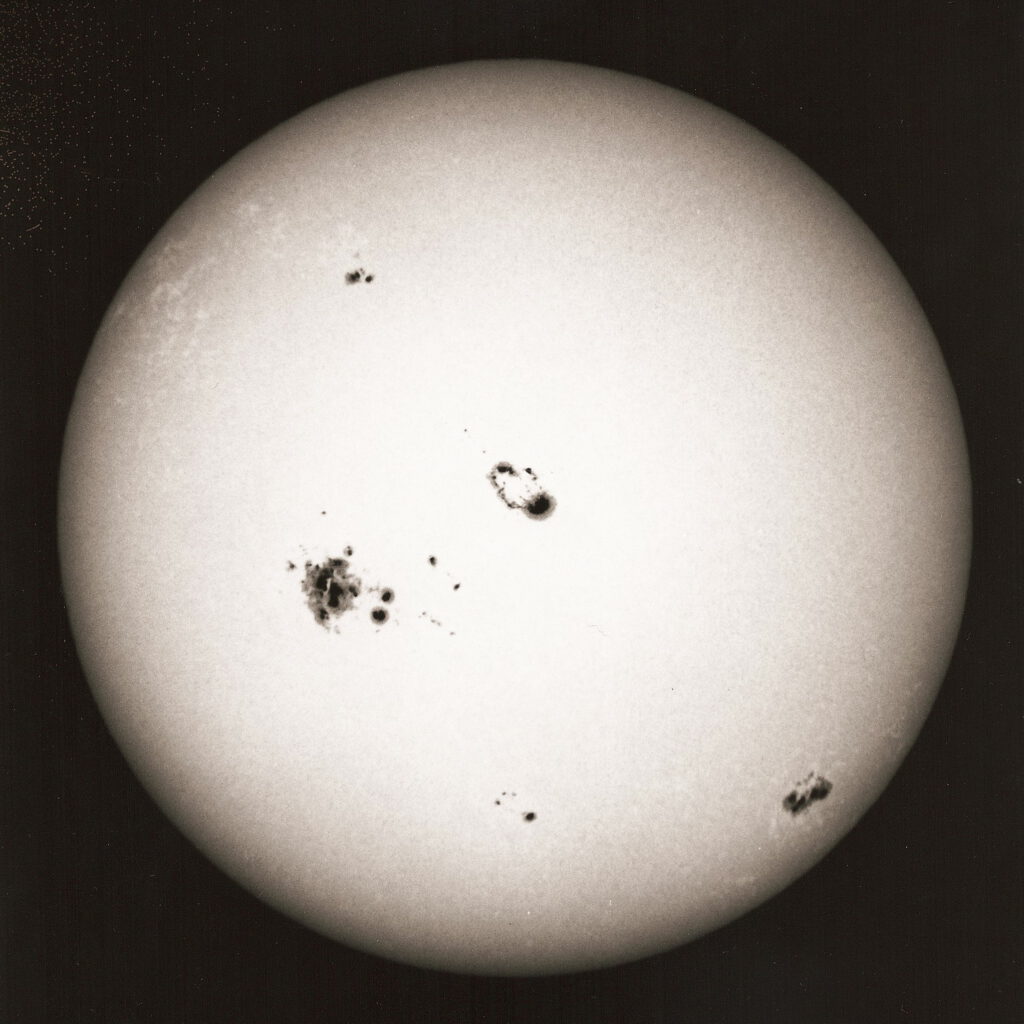

Bei der Ausstellung five suns / after Galileo bezieht sich Mischa Kuball auf eine astronomische Entdeckung, die der italienische Universalgelehrte Galileo Galilei zu Anfang des 17. Jahrhunderts gemacht hat. Er beobachtete dunkle, sich bewegende und verändernde Flecken auf der Sonnenscheibe. Manche Sonnenflecken sind so groß, dass man sie mit dem bloßen Auge etwa bei einem Sonnenuntergang im Sauerland sehen kann. Die Sonnenflecken scheinen im Lauf eines Tages zu rotieren. Aufzeichnungen über Sonnenflecken gibt es seit über 2000 Jahren. Theophrastos v. Eresos (4./3. Jh. v. Chr.) spricht in seinen „Wetterzeichen“ eindeutig von einem Fleck auf der Sonne. Aus China stammen Aufzeichnungen aus den Jahren 165 und 28 v. Chr. In verschiedenen Epochen tauchten Vorstellungen auf, die in den Sonnenflecken dunkle Löcher, schwimmende Schlacken oder kühlere Stellen sahen.

„Messen, was messbar ist, und messbar machen, was nicht messbar ist.“

Galileo Galilei

Nach der Erfindung des Telekops begann die systematische Beobachtung der Sonnenflecken. Langzeitbeobachtungen wurden von Galileo Galilei durchgeführt. Der Astronom schrieb im Jahr 1613 in seinen Lettere solari von seinen in das Jahr 1611 zurückreichenden Beobachtungen. Galilei schrieb, die Sonnenflecken seien Teil der Oberfläche der Sonne, woraus er eine Umdrehung der Sonne um die eigene Achse ableitete, und auch auf deren Vergänglichkeit hinwies. Unter der kopernikanischen Wende versteht man seither die Abkehr vom geozentrischen Weltbild. Diese Wende besteht darin, bei der Erforschung der Welt über den unmittelbaren Augenschein hinauszugehen, um durch konstruktive Vernunft zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Dies gilt sowohl für die Naturwissenschaften, als auch für die bildende Kunst. Der Mensch rückte ins Zentrum der Erkenntnistheorie. Das Bild zentriert sich im Blick des Betrachtenden.

***

five suns / after Galileo. Ausstellung von Mischa Kuball am 2. November, Werkstattgalerie Der Bogen, Möhnestraße 59, Neheim. Ab 17:00 Uhr

Weiterführend → Zum Katalog ReferenzRäume findet sich auf KUNO ein Essay. Zuvor betrachtete Stefan Oehm Kuballs Lichtinstallation res·o·nant. Lesen Sie im Rahmen der public preposition ein Gespräch zwischen Vanessa Joan Müller und Mischa Kuball über öffentliche Beziehungen. Gleichfalls empfehlenswert das Ateliergespräch von Prof. Dr. Matei Chihaia mit Mischa Kuball.